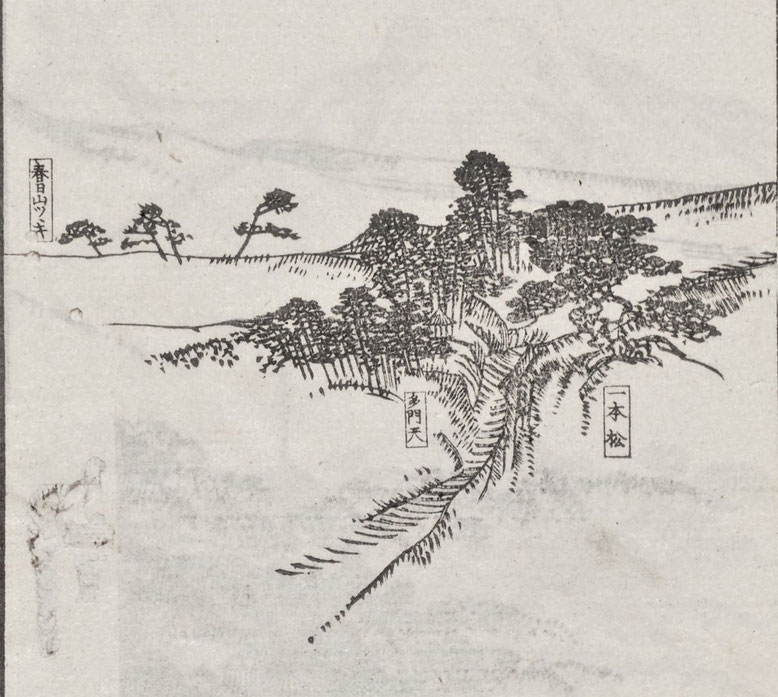

現代語訳 金沢古蹟志 卯辰山一本松

この松は宇多須神社本社の高にあって、山尾の岡の上に生えている。古来から金沢近辺での名木とされる。

『亀の尾の記』に云うには、或る説に、卯辰山の一本松は、義経の笈(おい)掛松といって、昔奥州下がりの時、安宅の関をのがれてこの地に来りて休息したという。(笈とは仏具などを入れて背負う箱のこと)

思うに、義経の事を云う説は、俳人北莖が『北国巡杖記』に今昔義経、富樫が情けにて安宅関を超え卯辰山毘沙門の社地にかかり、今は心のままなればと篠懸(すずかけ、修験者の着る法衣)を脱いでかたわらの松枝に掛け給う。今に一本松とて古松一樹あり。と載せている。この俗説は享保以後より言い出した妄誕(でたらめ)だろう。

加藤惟寅の『蘭山私記』に云う。「金沢柳町に居住する井上勘右衛門は、先祖頼朝卿の時代より加州土着の士で、今も河北郡薬師村あたりを井上庄という。これはその旧地である。義経奥州下りの頃は、井上左衛門といい、のち大膳という。向山の一本松は、井上元祖の墓印の木だと言い伝えられる。井上の屋敷跡は、大樋の末に吉原という村の山手にある。」

『三州志鞬櫜余考(コマ番号103/229)』には、卯辰山一本松は藩士井上勘左衛門の灰塚の松と云う。勘左衛門は初め利家卿に仕え、文禄中に流浪し、慶長五年(1600)浅井畷の合戦のころは太田但馬守に仕え、槍の功績をもって明くる年再び藩士となり、寛永二年(1625)に没した。

今考えるに、義経の笈懸松という事は、宝永元年(1704 )の旧跡取調書に、石川郡久安村稲荷の社地に、延宝年中(1673~1681)まで義経の笈懸松と言い伝えられる古木があったと記載している。この松の伝説を、後の人が聞き過って、卯辰山一本松の事と言い出だしたものだろう。

また、『蘭山私記』の伝説によれば、卯辰山一本松も、彼の久安村の笈懸松と同時代の松であろう。井上左衛門の墓印の松と言い伝えがあることで知られる。

ただし、三州志の伝説のごとく、藩士井上勘左衛門の灰塚の松とすれば、寛永二年(1625)ごろに植えた木であり、時代がはなはだ離れている。いずれが正しい説だろうか。

『亀の尾の記』に、一本松はこの辺りの惣名で、一針松のことを云うともある。また、この松は古き松で、むかしはただ卯辰の松とのみ呼んだという。

ある俳句に、

木がらしや卯辰の松の年問はん

思えば、一本松の句もある。句空草庵集に、

一本の松をちからや霍公(ほととぎす) 北 枝

また、加能越百人一首に、金沢八景。

また類ひあらし吹きゆく一つ松

千世々々と呼ぶ雀鳴時 西南宮

まことに当地あたりでは高名な松であるが、明治23年の春2月23日、遊人の狂客のために燃え出し、一時消し止めるものの再び火が出て、ついには焼失。三日三晩してようやく火が消えた。今わずかに根株が残るのみ。実に遺憾である。

(金沢古蹟志 第十二編 巻32「卯辰山一本松」金沢市図書館)